2023.03.18

留学生40万人計画に、高まる日本語教師の需要

留学生40万人計画に上方修正へ

政府はこれまで遂行してきた留学生30万人計画(2019年に達成済み)を見直し、2033年を目標に留学生40万人計画とする目標を掲げた。

(読売新聞記事)

この目標変更により今後日本語教育業界にどのような影響が出てくるのでしょうか。

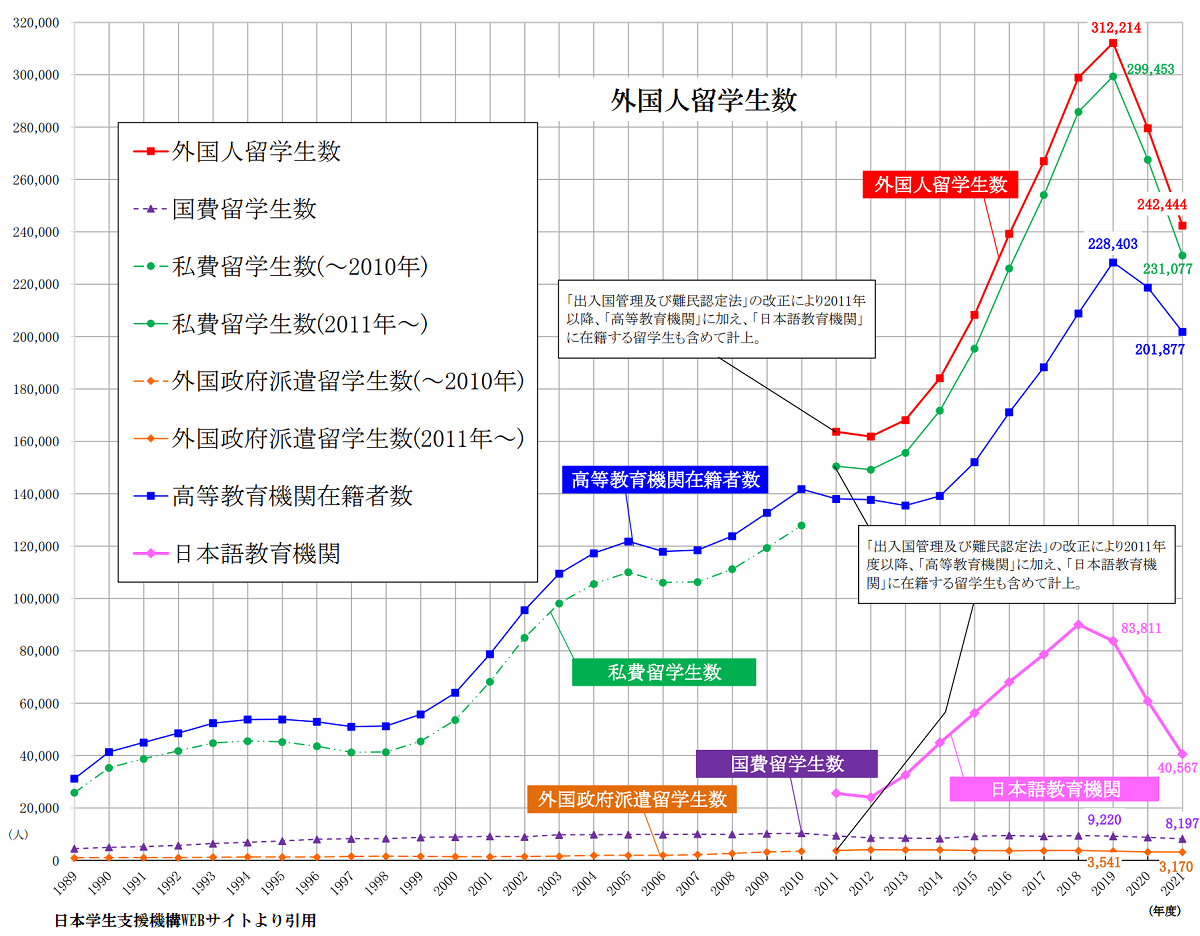

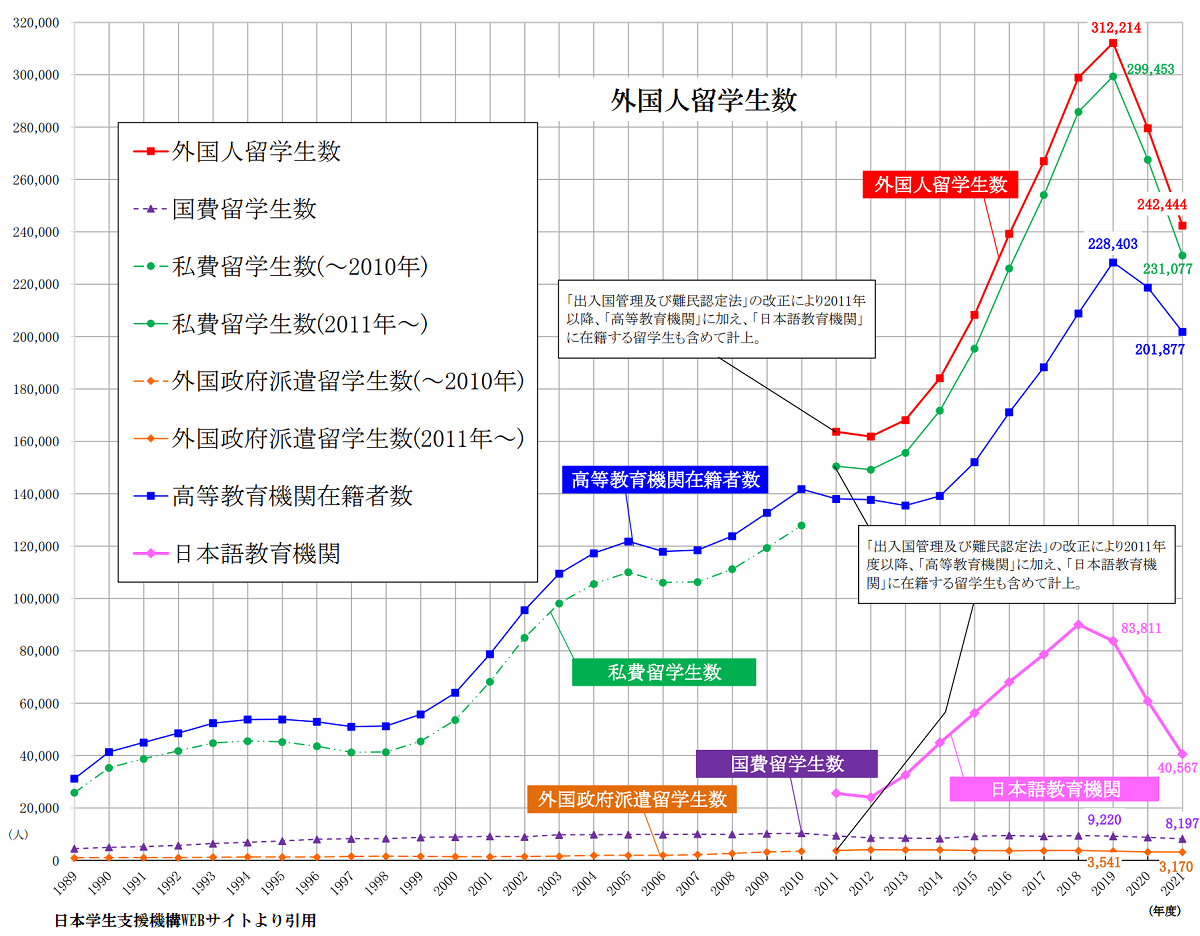

まずはこれまでの留学生の推移について見ていきましょう。

日本の留学生政策の初めの目標は、1983年に中曽根内閣が策定した『留学生10万認計画』であった。当時このような計画が策定された背景には以下の3つの理由があった。

(1)留学生交流は、我が国と諸外国との相互理解の増進や教育、研究水準の向上、開発途上国の人材育成等に資するものであり、我が国にとって留学生政策は、文教政策及び対外政策上、重要な国策の一つである。

(2)元留学生の中には、各国の発展や我が国との関係で貴重な役割を果たしている者も少なくない。

(3)我が国の受入れている留学生の数が、昭和58年当時、他の先進諸国に比べ、際だって少ない。

この計画は表をご覧いただければ分かる通り、計画から20年後の2003年に達成された。当初の予定も21世紀初頭での達成を掲げており、見事計画通りに実行されたともいえる。

さて、その後策定されたのが、2008年7月福田内閣の『留学生30万認計画』であった。この計画は2020年を目標として留学生を30万人とする内容であった。

その背景として以下の内容が提示されている。

「留学生30万人計画」は、日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界の間のヒト・モノ・カネ、情報の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開する一環として、2020年を目途に30万人の留学生受入れを目指すものです。

このため、日本留学への関心を呼び起こす動機づけや情報提供から、入試・入学・入国の入り口の改善、大学等の教育機関や社会における受入れ体制の整備、卒業・修了後の就職支援等に至る幅広い施策を、上記関係省庁において検討し、このたび、その基本的な考え方や施策の方向性を「留学生30万人計画」骨子としてとりまとめました。今後、関係省庁は、本計画の実現に向け十分に連携しつつ、施策の具体化を図ることとしています。

ちなみにこの計画は、最初のグラフでも分かるように2019年に達成されている。

ただ実はここには少しカラクリがあるのです。当初日本では、留学生の定義を「高等教育機関に在籍している者」としていましたが、2011年よりそれまで「就学生」というカテゴリーであった、所謂「日本語学校」の留学生も「留学(就学)」というカテゴリー変更することにより、留学生数を増やすことにしたのです。その結果2019年に31万を超える留学生数になったのです。その内訳は、高等教育機関在籍者22.8万人、日本語学校在籍者8.3万人でした。つまり、日本語学校への留学を留学とカウントすることにより、達成した数字でもあります。

法務省告示基準校(日本語学校)は、留学生30万人計画に呼応するように2023年以降一気に倍増していきました。現在2023年現在では約900校に増えています。

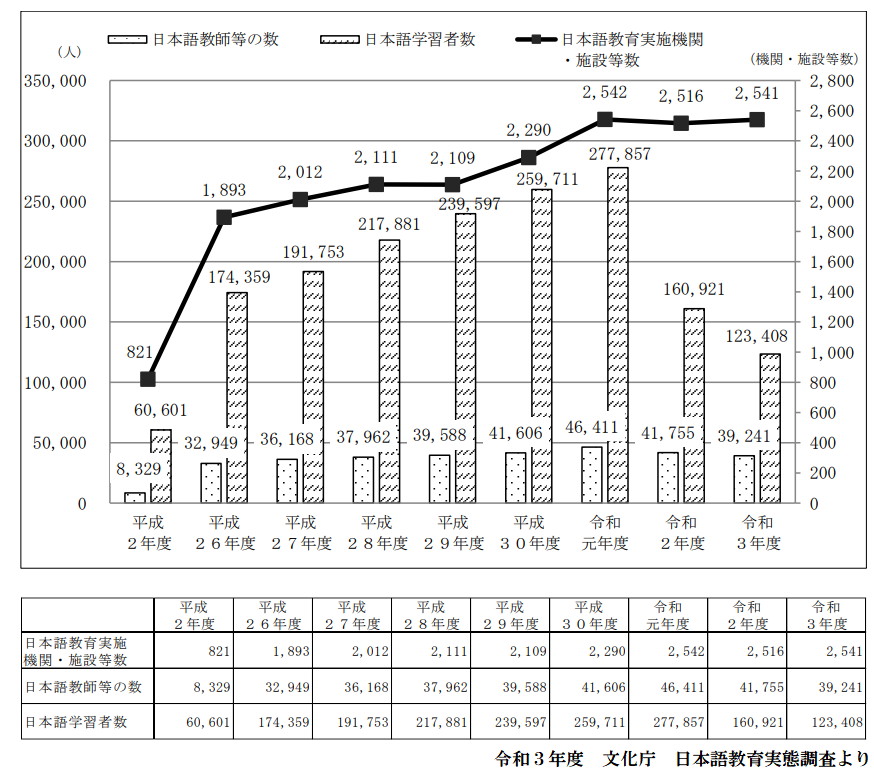

その一方で日本語教師の人数は減ってきている現状があります。これは、コロナの影響もありますが、実際に日本語学校の声としては、コロナ禍で日本語教師離れが起き、留学生が戻ってきた令和4年に先生が思ったほど戻ってきてくれていないので、圧倒的に不足しているという声が聞こえてきています。

近い将来日本語教師の資格は国家資格へと移行していきます。

留学生が10万人増えるということは、仮に日本語学校だと、1クラス20人ですから、5000クラス増える見込みです。

一般的に1クラスを2~3名の日本語教師で回していくわけですから、単純に計算すると5000✕2.5=7,500名の日本語教師が不足するわけです。

既に日本語教師自体が不足している現状から考えると、需要は増し、供給ができない状態になることが目に見えています。

そこの課題解決に向けて、より即戦力の教えられる日本語教師の養成が求められるでしょう。

アルファ国際学院としては、これまで以上に即戦力になりえる教師養成を行わなければと考えております。

0120-910-031

0120-910-031

0120-910-031

0120-910-031